1. 金型管理の現状と課題

金型の管理、これは中小の製造業のなかで今、最もホットな話題ではないでしょうか。

2024年度に下請法違反で公正取引委員会から企業に対して21件の勧告がありました。

このうち9件が型(金型、木型など)の無償保管に関するもので、最大の割合を占めています。

企業によっては数百、場合によっては数千もの金型を保管しています。しかしその大半は普段は使われていない状態。

その結果、

-

「どこに何の金型があるのか」正確に把握できていない

-

情報が特定の担当者の頭の中にしかない

といった状況が珍しくありません。

一方で、金型は大切な資産です。

お客様から預かっている金型なら、なおさら適切に管理しなければなりません。しかし現場では他の業務もある中で、膨大な数の金型をきちんと管理するのは容易ではありません。

この曖昧さが積み重なり、ちゃんと管理できていない後ろめたさもあり、業界に根強く残る「無償保管の強要」にもつながってきたのではないでしょうか。

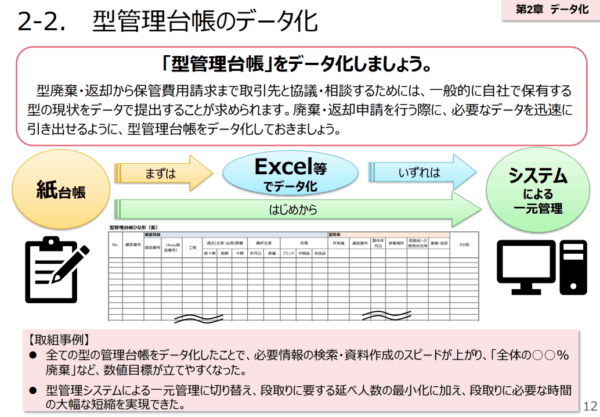

2. 経産省も求める「適正な管理」とデジタル化

実はこの課題、国も問題視しています。

経済産業省は「金型の適正管理」を企業に求め、そのための手段として デジタル化を推奨 しています。

具体的には、経産省が公開している型運用マニュアルでも、型管理のデジタル化が言及されています。

金型管理のデジタル化をもとめる経産省の資料

要は、

-

まずは金型の所在や状態を「見える化」すること

-

そのために情報をデジタルで扱える形にすること

が求められているのです。

3. デジタル化とは?似た概念との違い

さて、『デジタル化』は現代ではよく聞く言葉ですが、その意味するところは必ずしもはっきりしていません。

具体的にどういう状態になっていれば『デジタル化』されているといえるのか?その点について、明確に答えられる人はあまり

ここで改めて「デジタル化」とは何かを整理してみましょう。

デジタル化

情報をコンピュータが扱える状態にすることです。

コンピューター上で、内容を修正したり、検索したり、特定の条件のものだけを表示するという操作ができるようになることです。

例えば、紙の台帳の場合、特定の金型の情報をピンポイントで検索することはできず、順繰りに紙を見ていく必要があります。

一方でデジタル化されていると、検索をコンピューターで行うので、即座にその金型の情報が表示されるようになります。

このようにコンピューターによる処理ができることがデジタル化のメリットです。

機械化

人がやっていた作業を機械に代替させること。

コンピューターを機械に含めるならば、デジタル化は機械化と重なるかもしれません。

しかし、機械化してもデジタル化されているとは限りません。

やや極端な例ですが、世の中には全自動で筆記してくれる機械があります。

これを活用して、紙の台帳を作成した場合、作成自体は機械化されていますが、その結果できた台帳はアナログでデジタル化されていません。

自動化

人が操作しなくても処理が進むこと。

デジタル化をしているからといって、自動化がされているとは限りません。

Excelで台帳を作った場合、その台帳はデジタル化されていますが、更新を都度人間が行っているのであれば、それは自動化されていないです。

このように、デジタル化と自動化は同じではありません。

自動化する場合、その制御は基本的にコンピューターが行います。コンピューターが制御できるためには、データをコンピューターが処理できる状態、つまりデジタル化がされている必要があります。したがって、デジタル化は自動化の前提といえるでしょう。

クラウド化

デジタル化された情報をネット上に置き、複数人で共有できる状態にすること。

Excelでつくったファイルを個人のPCのハードディスクで保存していれば、それはデジタル化はされていてもクラウド化されていません。ローカルな状態です。

しかし、そのExcelをOneDrive にアップロードすることでクラウド化ができ、この状態なら複数人による同時編集が可能になります。

こうして整理すると、「まずはデジタル化」が出発点だとわかります。

4. デジタル化+クラウド化で得られるメリット

まずデジタル化

金型管理において、経産省は、「まずはデジタル化」そして、そのあとに、「システムによる一元管理」を推奨しています。

紙の台帳では、情報の更新・検索なども行いにくく、面倒です。この「面倒」というところがポイントになります。

面倒な作業は必ずそのうち行われなくなります。特にその面倒な作業をしても直接的な成果が出ない場合は特にそうです。

だから少しでも金型の管理作業を容易にするためにデジタル化が必要になります。

デジタル化されていれば、編集も検索も容易になり、台帳が最新の状態を保たれやすくなります。

そしてクラウド化で一元管理

しかし、デジタル化もそれだけでは万能ではありません。

デジタル化されてる台帳はコピーされます。そして複数の担当者がいるとコピーされたそれぞれの台帳で管理し始め、会社内に異なる情報が記載されて複数の台帳が存在することになります。

担当者がいるうちはまだいいですが、退職などでいなくなると、どの台帳が最新情報を記載しているのか全く把握できなくなることも珍しくありません。

そこで必要になるのが、経産省でいうところの、「システムによる一元管理」です。

デジタル化の常にとしてコピーされて各々で更新され続け情報の不整合が起きることを防ぐために、一元管理をするべきだ、というわけです。

「システムによる一元管理」というと、専用の型管理システムが必要にも聞こえますが、これはクラウド化で容易に実現することができます。

ここで重要なのは、情報の不整合がないように情報が一元管理されることが要点ですので、それが実現できるのであれば特別なシステムは必要ないと考えています。

実例

例えば、台帳をExcelでつくったうえでクラウド化したり、Googleスプレッドシートで作ればよいのです。

試しにこちらにサンプルの台帳をつくってみました。

このサンプルのようにクラウドにアップされたファイルに変更を加えると、あなたが行った変更は瞬時に保存され、そのファイルを見ている全員に、リアルタイムでその変更が共有されます。

もし、試してみたければ上記のサンプル台帳は自由に変更してもらって構いません(定期的に、元の状態に戻します)。

ちなみに、サンプル台帳のデータはAIで生成したものです。クラウド化した台帳を体験してもらうことが目的であり、データそのもののリアリティは追及していません。

そのためデータによってはおかしなところがあると思いますが、気にしないでください。

変更がいかに瞬時に反映されるのか実演した動画をこちらからご覧いただけますので、興味があればご覧ください。

右側の画面で加えた変更が、瞬時に左側の画面でも反映されてることがわかります。

これと同じことが、どれだけ物理的な距離が離れていても起こります。

たとえば本社が東京にあり、工場が新潟にあるという場合でも、新潟工場で行った変更は次の瞬間には東京本社側にも伝わっているのです。

このようにインターネット上に台帳をアップロードして、金型にかかわる人全員がそれぞれに同じファイルを更新するようにすれば、前述したような複数の台帳が生まれて情報の齟齬が起きるということもなくなります。

金型の状況を管理したい管理者にとってこれほどありがたいことはないでしょう。

上記のサンプルの台帳は、皆さんにみていただくために、あえてだれでもアクセスできるようにしています。

実際に活用する際には、当然、社内の人間など限られたものしかアクセスできないようにするので、セキュリティ面でも問題ありません。

5. まとめ

金型管理の課題は、突き詰めると 「見える化」 ができていないことです。

経産省が推奨しているように、まずはデジタル化を進めることが出発点になります。

その上でクラウド化を組み合わせれば、金型情報を全員がリアルタイムで共有し、属人化や曖昧さをなくすことができます。

だからこそ、これからの金型管理は「デジタル化+クラウド化」がもっともシンプルで効果的なアプローチなのです。