1. これまでの振り返り:デジタル化とクラウド化の重要性

これまでのブログでも強調してきましたが、

金型の台帳管理は「デジタル化」そして「クラウド化」することが非常に重要です。

今回は、その「中身」――つまり、金型台帳に何を記載すべきか というテーマに踏み込みます。

紙の台帳では、最初にすべての項目を設計しておかないと、あとから情報を増やすのが非常に手間になります。

そのため「ここにこの情報がほしいのに書く場所がない」という事態が起きがちです。

一方で、デジタルやクラウド上の台帳であれば、列や行を追加するだけで項目を増やせます。

この“拡張性”こそが、デジタル管理の大きな恩恵のひとつです。

何を記載すべきかを常日頃考え必要に応じてどんどん追記したり、削除したりしていき、より良い金型台帳を目指していきましょう。

2. 経産省が示す「型管理台帳の雛形」

金型台帳を作るうえでまず参考にすべきは、経済産業省が公開している型管理台帳の雛形です。

こちらからExcel形式でダウンロードできます。他にもPDF形式でのダウンロードも可能です。;

型管理台帳のダウンロードリンク

この雛形は非常によくできています。

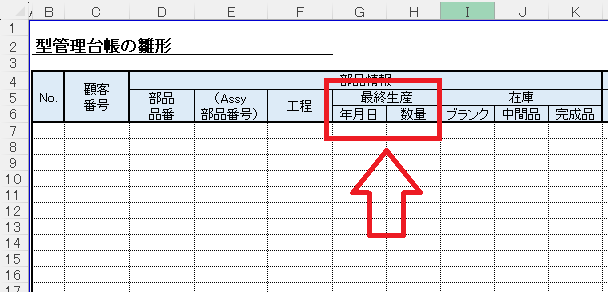

内容を見てみると、

「金型で生産する部品の情報」と「金型そのものの情報」 に分かれています。

特に注目すべきは「最終生産年月日」と「最終生産数量」の欄がある点です。

Excel中に最終生産の生産時期と数量を記入する欄がある

最終生産の時期と数量を記載させるということは、その金型が最後にいつ使われたのかをはっきりと管理するべきだということです。

長年使われない金型をいつまでも保管し続けるのではなく、適切な時期に処理してほしいというメッセージだととらえるべきでしょう。

金型の管理というのは究極的には「いつその金型を廃棄するのか?」ということの管理であり、そのことを意識してほしいという経産省の意思がよく伝わります。

3. 実務にあわせて改良したいポイント

経産省の雛形は非常に優秀ですが、実務にあわせて少し改良するとさらに使いやすくなります。

ここでは、当社が考える「プラスαの工夫ポイント」を紹介します。

(1) 部品の生産ステータス

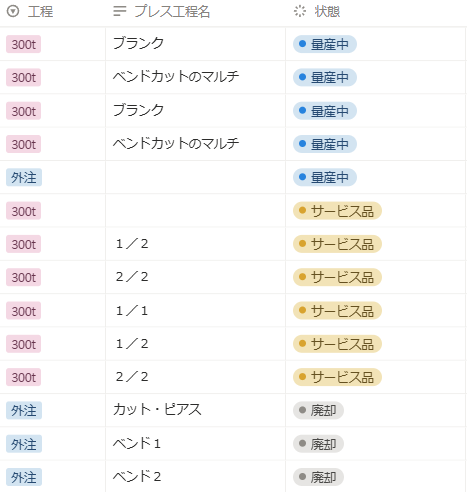

まず当社として付け加えたいのが、その金型(あるいは金型で生産する部品)が今どういうステータスなのか?という情報です。

ステータスというのは、つまり、「量産中」「サービス品(交換用部品のみ)」「保管」「廃棄・返却済み」のどれに該当するかという情報です。

量産中であれば当然、金型の利用頻度は高く、サービス品になると徐々に少なくなっていきます。

サービス品も含めてもう生産しないことが決まった、あるいは、事実上もう生産していないという場合には、もう使用していないという意味で「保管」というステータスにしてもいいと思います。

さらに、そこから廃棄や返却が行われてもう手元にないという場合には「廃棄・返却済み」というステータスになるでしょう。

このように金型今どういう状況なのかはわかりやすく明示することが大事だと思います。

最終生産時期の記載や、廃棄・返却日の記載である程度推し量ることはできますが、

その金型の利用状況というのは、その金型の廃棄をどうするか?という視点で見たとき重要な情報なので、別途明記しておくと便利ではないでしょうか。

↓のものは当社の金型台帳の一部をスクリーンショットしたものです。

ご覧いただけるように、『状態』という項目があり、量産中、サービス品、廃却などをのステータス管理がされてることがわかります。

当社の金型管理台帳の一部。「状態(ステータス)」の表記があることがわかる。

また、場合によっては「紛失・行方不明」というステータスも必要になるかもしれません。

紛失や行方不明は望ましいことではありません。しかし、現実としては珍しい事とは言えないのではないでしょうか。

自社や顧客の台帳には掲載されているが、現実に棚卸してみると、該当する金型がないということは現場レベルではある話です。

金型の改造により管理番号が変更になった場合等に、台帳が適切に更新されず、改番前と改番後どちらの管理番号も掲載されてしまったため、本当は1つの金型について2つの記載があるということも私たちの現場でありました。

こういったケースも適切に把握・解決するために、「紛失・行方不明」というステータスも必要かもしれません。

(2) 保管場所の管理方法

経産省の雛形では、保管場所の記載は自由に記述できるようになっています。

この点にも工夫を加えたいと思います。

保管場所が自由記述だと、表記ゆれが問題になります。

たとえば保管場所として、「A倉庫」があったとします。このA倉庫を表現する記入例としては下記のようなものが考えられます。

- A倉庫

- A倉庫

- 倉庫A

- 倉庫A

上記の例は倉庫がつく位置や、Aが全角か半角かが異なります。

もしかしたら単に「A」とだけ記入される場合もあるかもしれません。

このような表記ゆれは検索時やフィルターの活用時に問題になります。

A倉庫に保管されてるものだけを表示したいとき、フィルターが有効になりますが、その時フィルターに「A倉庫」と入力すると、

上記の1のものしかヒットせず、ほかの2から4の表記で入力されたものが表示されないという場合があります。

このような表記ゆれによるデメリットを回避するためには、入力を自由表記ではなく選択式にすることが有効です。

また入力を選択式にするときは、1つの入力で保管場所を特定するのではなく、保管場所について大分類、中分類、小分類のようにいくつかの入力をあわせて特定するようにすると便利だと思います。最後の小分類だけ自由記述にすることで、できるだけ表記ゆれをなくすことができます、。

例えば、

-

保管場所(大):倉庫A/倉庫B/倉庫C(選択式)

-

保管場所(中):ラックA, ラックB, ラックC, ラックD(選択式)

-

保管場所(小):棚番号など(自由入力)

などのようにするのがいいかもしれません。

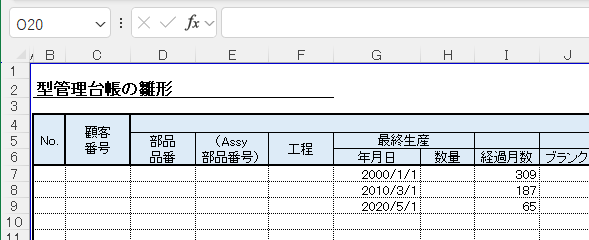

(3) 最終生産日からの経過日自動計算

最終生産の年月から、自動で経過月数を算出しておくと、

「最後に使われてから◯ヶ月経過」という可視化ができます。

クラウド台帳であれば関数1つで簡単に実装できます。

上記のように経過月数をI列に新規につくったとしたら、G列の年月日から、今日までどれだけの月数が経過したかを計算したければ、

=DATEDIF(G7, TODAY(), "m")のように関数を入力すれば自動的に常に最新の経過月数を算出してくれます(上記の式はI7に入力するための関数で、G7を参照しています)。

社内的に「最終生産から5年経ったものについては廃却の申請を出す」というルールを作っている場合には経過月数の値が60を超えたセルを赤く表示する等さらに見やすくしてもいいかもしれません。

(4) 在庫数の扱い

経産省の雛形には在庫数も掲載されています。

しかし、在庫数を金型台帳に載せるかどうかは悩ましいところです。

多くの場合、在庫は別システムで管理されているため、金型台帳にまで載せると情報源が二重になり、

更新の手間が増えます。

特に量産中の製品では、在庫変動が激しいため、台帳との整合性を保つのが困難です。

したがって、金型台帳では在庫数を管理しないという判断も合理的です。

(5) 契約・書類のリンク管理

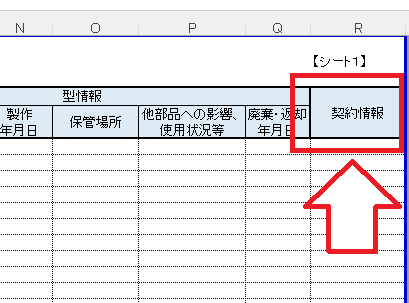

経産省の雛形の右端には、「契約情報」という欄があります。これはどういう風に活用するのか正直、私たちはイメージがつきませんでした。

経産省の雛形にある契約情報という欄

契約に関する情報を掲載するにはスペースが狭いですし、どういう情報を載せる想定だったのかわかりません。

ここの活用方法としては、GoogleDriveやOneDriveなどのクラウドストレージへのリンクを貼っておくといいと思います。

クラウドストレージに、あらかじめその金型に関する契約書やNDA、預かり証など関連書類をアップロードしておいては、クラウドストレージのリンクを掲載しておくのです。

契約書などの書類はそこに書かれてる情報よりも、その書類自体の有無が問題になりやすいかと思います。

例えば、「20xx年x月に当該金型を廃却する、という合意をした」という情報そのものも大事ですが、その合意をしたときの契約書がないと約束を反故にされる可能性もあります。

そんな時にはその合意したときの契約書がどこに行ったか分からないというのでは困りますから、その書類自体のありかを示すリンクが貼ってあるほうが便利かもしれません。

(6) 備考欄の活用

最後に「備考」欄を設けましょう。

生産終了理由や特殊事情、顧客からの要望など、

定型項目に収まりきらない情報を残すことで、後任者の理解を助けます。

4. まとめ:完璧な台帳より、育てる台帳へ

金型台帳は、最初から完璧に設計しようとすると挫折します。

むしろ大事なのは、使いながら改善できること。

デジタル・クラウド台帳なら、

後から列を増やしたり、既存データを一括修正したりも簡単です。

経産省の雛形を出発点に、

自社に合わせて少しずつ改良を重ねていく――

それこそが、生きた金型台帳のあるべき姿だと思います。

あわせて読まれている記事:

もし、修理やメンテナンスを要する金型があるなら、すぐご相談ください。

どこよりも早い返信でお客様の時間をムダにしません。

私たちのユニークなところは、緊急時のダウンタイムを減らすための事前準備(NDAの締結など)も強く推奨していることです。

多くのお客様が私たちの考えに賛同し、「今は修理が必要な金型はないけど、とりあえずNDAだけ先に結びたい」とご連絡くださいます。

ブログ記事に関連して、「この記事に関してもっと話が聞きたい」「こういう悩みがある」などの要望も沢山いただいております。

より多くのニーズに応えられるようにするため、いつでもブログ記事に関する感想、意見などを受け付けております!

ご感想なども下記のお問い合わせから!