金型の管理、これは中小の製造業のなかで今、最もホットな話題ではないでしょうか。

2024年度、公正取引委員会から下請法違反で21件の勧告が出されました。そのうち、9件が金型などの「無償保管」に関するもので、全体の中で最も多い割合を占めています。

また2025年には、前年の9件から大幅に増え21件の金型等の無償保管の摘発が行われました(参考)

なぜ「金型の無償保管」が注目されているのか

これまで金型保管の問題は、預かる側の損失として語られることが多いものでした。

下請け側がまったく使われない他社の金型を、自社のスペースを使って保管し、必要に応じてメンテナンスまでしていた──。

しかもその保管料はもらえず、無償どころか“損をして”保管していたのが実態です。

それでもこの状況が長く続いてきたのは、発注側(預ける側)にとって変える理由がなかったからです。

無償保管を継続してもらえば費用はかからず、

「変えるのが面倒」「デメリットがない」という心理的・構造的理由から、

この慣習は長年放置されてきました。

しかし、近年この構図が一変しています。

公正取引委員会が、金型の無償保管を下請法違反として厳しく取り締まり始めたのです。

つまり、以前は預ける側にとって“得しかしない”状態だったものが、

いまではリスクを伴う違法行為へと変わりつつあるのです。この公正取引委員会の積極的な動きが、金型の無償保管問題をホットにしています。

すべての無償保管が違法なのか?

とはいえ、すべての無償保管が問題となるわけではありません。

たとえば、量産中の部品の金型については、保管料を別途請求するというケースはあまりないように思います。

しかし、量産中の部品について摘発された事例はありません。

実際、公正取引委員会の摘発事例を見ても、そのすべてが一定期間注文がない場合です。

これは、実務として、保管費なども含めて部品代を算出しており、保管費が部品代に含まれてるということが比較的よくあるためかと思います。

一見、保管費という形での請求がないため、こういう場合も無償保管にみえますが、実際には部品代のなかに含まれてると解釈されるのです。

また、なかには、部品代に保管費を含めてはいないけれども、あえて請求しなくても量産中はその利益でカバーできるからと判断するケースもあると思います。

この場合には、無償保管といえますが、預かり側も量産による経済効果を受けており、保管をさせることが「不当」とまでは言えないと判断されるのでしょう。

「不当な無償保管」が問題となる理由

金型の無償保管が問題になるのは、

委託側が自社の利益のために本来単独で負担すべきコストを下請けに転嫁している構造があるからです。

たとえば、委託側は自社製品の補修部品を安定的に供給したい、

つまり生産体制を維持しておきたいというニーズを持っています。

しかし、その体制維持には当然コストがかかる。

にもかかわらず、その負担を下請けに押し付けている──

これが「不当な経済上の利益の提供要請」と判断される理由です。

一方、量産中の部品については話が別です。

その金型を使って実際に売上が発生しており、受託側も利益を享受しています。

その源泉たる金型の保管コストを受託側が負担することにも一定の合理性があります。

受託側が全面的に負担するべきかについては議論の余地がありますが、ここでは考えないでおきます。

したがって、量産中ではあれば無償保管が「不当・不公平」とまでは言えないのです。

摘発対象になるかどうかを考える時には、この「委託側が単独で負担すべきコストを下請けに転嫁している構造」があるかどうかが重要になると思います。

公取委が示す「不当な無償保管」の典型事例

では、具体的にどんな場合が「不当な無償保管」とされるのでしょうか。

この点については公正取引委員会がよくある質問コーナー(取適法) の「不当な経済上の利益の提供要請の禁止(4条2項3号)」の章のQ119にて詳しく説明しています。

公正取引委員会がよくある質問コーナー(取適法) より抜粋

公正取引委員会は、次のような事例を「不当な無償保管」として示しています。

-

発注を長期間行わない場合

製品の発注を1年以上行っていないのに、金型を無償で保管させている。 -

下請事業者が廃棄や引取りを希望している場合

下請けから廃棄・引取りの希望が出ているのに、無視して無償保管を続けている。 -

今後の発注時期を示せない場合

今後1年間の発注予定が具体的にないのに、金型を無償で預け続けている。 -

再使用の予定がない場合

一度使った木型などを再び使用する見込みがないのに、無償保管させている。

これらのいずれかに該当すれば、

親事業者が自らのコストを下請けに押し付けている構造とみなされ、

下請法違反に問われる可能性が高くなります。

特に、①「1年以上発注がない」および③「発注予定が示せない」点は重要です。

単に“結果として1年経った”だけでなく、

今後の発注見通しが立たない金型を無償で保管させること自体がNGというのが公取委の見解です。

これらの1-4の類型はとても重要で、たとえ毎年注文がきててもそれが数個程度だったらサプライヤー側としてはもうその仕事は受けたくないわけです。

だから、「金型をもう返させてくれ」というリクエストがでてきたら、返還を受け入れないなら保管費を支払わなくてはなりません。

こういった点はあまり周知されていないのではないでしょうか。

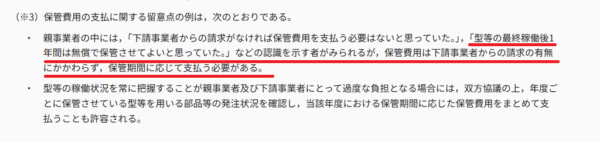

「1年間は無償でOK」という誤解

さらに注意すべきは、上記の「1年間」という基準が独り歩きしてしまっていることです。

つまり、最後の生産から1年以内なら無償でOKと誤解してしまうことです。

公正取引委員会は、このような解釈を否定しています。

よくある質問コーナー(下請法)より抜粋

なぜなら、補修用部品などの製造体制を維持するのは、

あくまで親事業者自身の利益のためだからです。

したがって、そのための保管コストは親事業者が負担すべきというのが原則です。

もし「毎年1~2個だけ発注しておけば無償で保管してもらえる」という運用をしていれば、

それは形式的に発注があっても実質的には不当なコスト転嫁と判断されかねません。

無償保管以外にもある「隠れた下請法違反」

無償保管と根っこが同じ問題として、

「本来自分が負担すべきコストを相手に押し付ける行為」も下請法違反となる可能性があります。

たとえば、公正取引委員会が2025年9月に公表した事例では、

発注者が下請事業者に対して、金型の棚卸(在庫確認)を無償で行わせたことが問題視されました。

これも同じ理屈で、棚卸というのは本来、自社の資産の状況を把握するための作業です。

下請側からすると、顧客のために顧客の資産たる金型の棚卸しをしても自分たちの利益にはなりません。

本来これは、委託側が自分たちのために自分たちで行うべき事柄です。それを下請けにやらせていては摘発対象になってしまいます。

まとめ:金型保管の“適正化”は信頼関係の基礎

無償保管の問題は、単なるお金の話ではありません。

それは、「自分たちが本来負担すべきコストを、相手に押し付けていないか?」という

「フェアネス(公正性)」の問題です。

-

預ける側にとっては、違法状態が続けば企業の信用リスクにつながる。

-

預かる側にとっては、スペース・人件費・安全管理コストなどの負担が増える。

だからこそ、これからの製造業は、

「どちらがどこまで負担すべきか」をあらためて再考し、

フェアな金型管理体制を築いていくことが求められています。

顧客自身もどこにどのぐらいの金型を預けているか、そしてそれを最後に使ったのいつか?ということを把握できていないことも多いです。

これからの時代は、顧客をコンプライアンス上のリスクにさらさないために、下請側からも積極的に保管費について提案をしていくという意識改革が必要だと思います。

たしかに、顧客に対しては保管費の話はしにくかったです。

しかし、これからは「顧客のために保管費をもらわないといけない」という認識で積極的にこの話を顧客にしていく姿勢が下請側にも求められているといえるでしょう。

公式Xを開設しました

金型の修理・メンテナンス・保管に関する情報を、よりタイムリーに発信するため、KANAGATAYAの公式Xを開設しました。

・現場での気づき

・法改正や業界動向

・ブログ更新情報

・金型管理のリアルな話

などを発信していきます。

ブログとはまた違った角度でお届けしますので、ぜひフォローいただければ嬉しいです。

▶ 公式Xはこちら

もし、修理やメンテナンスを要する金型があるなら、すぐご相談ください。

どこよりも早い返信でお客様の時間をムダにしません。

私たちのユニークなところは、緊急時のダウンタイムを減らすための事前準備(NDAの締結など)も強く推奨していることです。

多くのお客様が私たちの考えに賛同し、「今は修理が必要な金型はないけど、とりあえずNDAだけ先に結びたい」とご連絡くださいます。

ブログ記事に関連して、「うちではこんな取り組みをしている」「この記事に関してもっと話が聞きたい」「こういう悩みがある」などの要望も沢山いただいております。

私たちKANAGATAYAはよりたくさんの情報発信をしていこうと考えてます。

より多くのニーズに応えられるようにするため、いつでもブログ記事に関する感想、意見などを受け付けております!

ご感想なども下記のお問い合わせから!